Es ist allgemein üblich, VIPs der Geschichte zu feiern, die am Ort geboren wurden, verstarben oder eine Zeit lang hier gelebt und gewirkt haben. Die Töchter und Söhne der Stadt sorgen lange nach ihrem Tod immer wieder für Jubiläen, übernehmen postum Namenspatenschaften für allerlei Kulturelles und stabilisieren den Tourismus – Phänomene einer lebendigen (Erinnerungs-)Kultur! Für uns Nachgeborene ist es eine abenteuerliche Entdeckungsreise, zurückzublicken, an Orte des Geschehens zu fahren und auf den Spuren von Berühmtheiten zu wandeln. Vor Ort sehen wir mit eigenen Augen, was die Lichtgestalt anno dazumal auch gesehen hat, betreten die selben Stufen, lassen die selben Dielenbretter unter unseren Füßen knarren. Was für ein Erlebnis!

Fränkischer Lokalpatriotismus 😉

In meiner Heimatstadt Bamberg gibt es glücklicherweise alte Stufen und knarrendes Parkett aus vielen Jahrhunderten. Im Mittelalter galt Bamberg eine ganze Weile als „Nabel der Welt“. Doch in den folgenden Jahrhunderten liefen dem fränkischen Hochstift andere Orte den Rang ab. Im 18. Jahrhundert war hier kulturell wenig los. Für national und international bekannte Leuchtpersonen in Kunst und Wissenschaft war Bamberg auf der Route von Norden nach Süden (und umgekehrt) lediglich ein Stopp für Pferdewechsel, Pippipause und Leberkäsbrödla.

Goethe, Hegel und Hoffmann waren Bamberg

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts verschlägt es G.F.W. Hegel für ein ganzes Jahr hier her. Er arbeitet als Redakteur der Bamberger Zeitung, vollendet Die Phänomenologie des Geistes und versäumt dabei nicht, das Bamberger Bier zu loben. Ein Jahr nach seiner Abreise tritt E.T.A. Hoffmann den Posten des Musikdirektors am Theater, das heute nach ihm benannt ist, an. Bamberg taucht in Hoffmanns Werk immer wieder auf, aber lange hielt es den Romantiker nicht in Franken.

Als Lessing-Forscherin würde es mir gut gefallen, wenn der Aufklärer eine Spur in der fränkischen Gegend hinterlassen hätte. Und tatsächlich habe ich etwas gefunden!

Vor 250 Jahren in Rattelsdorf

Eva König, mit der G.E. Lessing heimlich verlobt ist, schreibt zwei Briefe aus einem Dorf wenige Kilometer nördlich von Bamberg. Ihre Schilderung der zurückliegenden Ereignisse gehört zum Spannendsten, das der überaus lesenswerte Briefwechsel der beiden zu bieten hat. Am 28. Februar 1772 – vor genau 250 Jahren! – strandet Eva König in „Rattelsdorf, zwei Meilen diesseits Bamberg, ohne zu wissen ob wir heute, morgen oder übermorgen wegkommen.“ Hinter ihr liegen „36 Stunden“ blankes Abenteuer.

Eine moderne Frau

Eva König, geb. Hahn (1736-1778), lebt mit ihren Kindern in Hamburg. Ihr Mann, der Kaufmann Engelbert König, der mehrere Textilmanufakturen betreibt, stirbt 1769 auf einer Geschäftsreise in Venedig. Nach Klärung sämtlicher Nachlassfragen bleiben Eva Manufakturen in Wien. Was soll sie damit anfangen? Keines der Kinder ist alt genug, um in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Eva selbst kann und will sich mit dem Betrieb nicht belasten. Also muss sie die Firma möglichst vorteilhaft verkaufen. Sie braucht genügend Mittel, um ihre Kinder versorgen und ihnen eine Perspektive bieten zu können. Eva nimmt ihr Schicksal und den Verkauf der Firmen in die eigene Hand und stellt sich mit erstaunlichem Mut sämtlichen Herausforderungen.

Beim Lesen der Briefe aus der Brautzeit 1770-1776, dem Briefwechsel zwischen Eva König und G.E. Lessing (1729-1781), gewinnt man schnell den Eindruck, dass Eva durchaus das Zeug dazu hatte, die Firmen selbst weiterzuführen. Sie war eine dieser selbstbewussten, bodenständigen Frauen, die Lessing sich schon mehrmals für seine Dramen erdacht hat. 1767 trifft er sie in Hamburg leibhaftig. Gerade erst hat er Minna von Barnhelm vollendet und zieht in die Hansestadt, wo er an einem neuartigen Theaterprojekt mitwirken soll. Lessing wird in Hamburg freundlich aufgenommen und freundet sich mit Engelbert König und seiner Familie an. Er wird sogar Taufpate des jüngsten Sohnes.

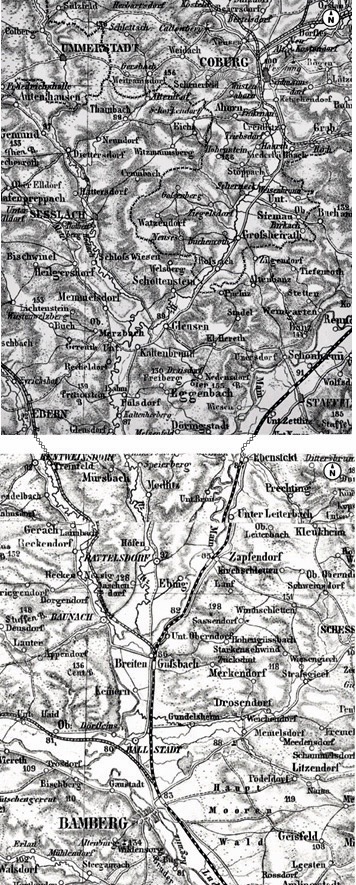

Die Reiseroute von Coburg nach Bamberg

Eine Reise im 18. Jahrhundert

Der Legende nach habe Engelbert König kurz vor seiner verhängnisvollen Geschäftsreise Lessing darum gebeten, sich um seine Familie zu kümmern, sollte ihm etwas zustoßen. Ganz unwahrscheinlich ist eine Absprache wie diese nicht. Weite Reisen bargen damals große Risiken und viele Gefahren, wie wir im Folgenden sehen werden. 1771 verloben sich Lessing und Eva heimlich. Im Grunde führen sie von 1770 bis zu ihrer Hochzeit 1776 eine Fernbeziehung. Zweimal reist Eva in dieser Zeit nach Wien und pflegt den Kontakt zu ihrem Verlobten in den überlieferten Briefen. Die Abwicklung der Manufakturen zieht sich lange hin. Für die zweite Reise, diesmal in Begleitung ihres Schwagers, wählt sie eine ungünstige Jahreszeit.

Eva König an Lessing am 28. Februar 1772

„Mein lieber Freund!

Von einem Dorfe, das sich Rattelsdorf nennt, haben Sie wohl in Ihrem Leben nichts gehört? Auf dem sitzen wir nun beinahe vierundzwanzig Stunden, und wer weiß, ob wir nicht noch viermal vierundzwanzig Stunden hier aushalten müssen. Es kommt auf den Main an, ob der fallen will; so wie er jetzt ist, ist er nicht zu passieren, wenn man auch was wagen wollte. – So viele Hindernisse, wie wir auf dieser Reise angetroffen, mit solchen Beschwerden und Gefahren verknüpft, habe ich in meinem Leben nicht ausgehalten. Es lassen sich wenig Unfälle mehr denken, die uns nicht schon alle begegnet sind.“

Andauernder Regen hat den Main, die Itz und ihre Bäche über die Ufer treten lassen und für weitläufige Überschwemmungen gesorgt. Die Flüsse müssen schon durch die Schneeschmelze viel Wasser geführt haben. Fährt man heute zu dieser Jahreszeit auf der gleichen Strecke, bietet sich ein ganz ähnliches Bild. Leider gab es im 18. Jahrhundert hier keine ausreichend befestigten Straßen.

Sämtliche Strapazen

Eva König und Ihr Schwager sind mit der Kutsche unterwegs. Seit Coburg schon quält sich Eva mit Übelkeit und Erbrechen. Zwei Achsbrüche und weitere Schäden am Wagen stehen sie aus, da ereignet sich eine Szene wie aus einem Actionfilm:

„…die Pferde sind mit uns durchgegangen, und haben über solche Graben und Hügel gesetzt, dass wir nicht anders, als den schrecklichsten Tod vor Augen sahen, bis endlich, da sie eben wieder über einen tiefen Graben setzen wollten, die Stränge des einen Zugpferdes rissen. Zu unserem größten Glück! Denn dadurch verloren sie die Macht über den Graben zu setzen, und kehrten auf die andere Seite um, wo uns Bauern zu Hilfe eilten, die sie auch glücklich erhaschten.“

Am nächsten Tag stürzt eines der Pferde und verletzt sich schwer. „Der Postillion war ein Original. So gut als dumm, beides im äußersten Grade. O Gott, o Gott! War alles, was er vier Stunden lang sagte, wobei er beständig fortarbeitete, um das Pferd auf die Beine zu bringen; es war aber so kraftlos, dass, wenn er es auch etwas in die Höhe hatte, es gleich wieder auf die Seite fiel, wobei er hundertmal in Gefahr war, sein Leben zu verlieren. Ich schrie in einem weg: Kerl, seid nicht rasend, das Tier ist hin, was wollt ihr euch denn auch noch unglücklich machen? Ei, was! Gab er mir immer zu Antwort, da es mit meinem Pferde so ist, so mag es mit mir werden wie es nur immer will. Ich sagte, er sollte fortfahren. – Nein wenn Sie mich auch prügelten, so gehe ich nicht von meinem Pferde, solange ich noch Hoffnung habe;“

Die Mühen des Postillions sind leider umsonst. Er besteht darauf, das tote Tier mit Hilfe der anderen Pferde auf ein Feld zu schleppen. Aus dem nächsten Dorf holt er Heu und Stroh. Mit dem Stroh deckt der das Pferd zu, das Heu legt er bereit, damit es etwas zu Fressen findet, wenn es doch wieder aufwacht. Ist das nicht rührende Tierliebe? Wir stellen uns den Umgang mit Nutztieren damals recht pragmatisch vor. Dem armen Postillion könnten wir leicht unterstellen, dass er das Pferd aus wirtschaftlichen Sorgen nicht aufgeben will. Aber so ein halsbrecherisches Engagement für den vierbeinigen Arbeitskollegen über vier Stunden hinweg und der liebevolle Umgang mit dem leblosen Tier zeugt von großer Tierliebe. Eva König hat ganz Recht, wenn sie den Postillion als gut „im äußersten Grade“ beschreibt. Auch Lessing hätte ihr da zugestimmt, denn „der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten Großmut der aufgelegteste.“

Lesend in der Zeit zurückreisen und ganz private Seiten kennen lernen: die Briefe aus der Brautzeit von Eva König und G.E. Lessing

Noch ’n Lessing-Zitat

Endlich geht die Fahrt weiter – für „kaum eine Viertelstunde“, da stürzt ein zweites Pferd. Dieses Tier kann gerettet werden, doch der Wagen steht im Wasser und steckt in Schlamm fest. Eva und ihr Schwager steigen aus und stapfen 45 Minuten durch schlammiges Gelände ins nächste Dorf, um Hilfe zu holen. „Bei jedem Schritt, den ich tat, musst ich die Beine mit Macht aus der Erde ziehen und es regnete, dass ich keinen trockenen Faden auf dem Leibe behielt.“

Als der Wagen endlich geborgen und wieder fahrtüchtig ist, geht es auch mit dem Schlamassel weiter, „denn wir mussten noch durch drei Gewässer, die alle drei in den Wagen kamen. Das letzte war so hoch, dass alles, was im hinteren Chaisekasten [Kofferraum] lag, nass wurde.“

Letztendlich stand die ganze Etappe, wie Evas Schwager immer wieder bemerkte, unter Lessings aktuellem Motto: „Es ist wahrhaft ein hundsfüttisch Leben.“

Am 2. März sitzt Eva immer noch in Rattelsdorf fest. Insgesamt wartet sie 5 Tage darauf, weiterreisen zu können. Während das durchweichte Gepäck trocknet, vertreiben sie und ihr Schwager sich die Zeit mit Lesen. Freilich können die Reisenden diese erzwungene Pause nicht recht genießen, aber eine gewisser Erholung von den jüngsten Strapazen dürften sie im fränkischen Rattelsdorf doch gefunden haben. Bis Nürnberg liegen noch einige überflutete Meilen vor Eva und ihrem Schwager.

Wie es weitergeht mit der Reise, der Samt- und Seidenmanufaktur und mit Eva und Gotthold? Lesen Sie sie Briefe aus der Brautzeit!

Eine Auswahl zum Weiterlesen:

- Wolfgang Albrecht (Hg.): Gotthold Ephraim Lessing /Eva König: Briefe aus der Brautzeit 1770-1776, mit einem Einleitenden Essay von Walter Jens, Weimar 2000.

- Petra Oelker: „Ich küsse Sie tausendmal“. Das Leben der Eva Lessing, Berlin 2005.

Neueste Kommentare